2015年11月30日

南紀勝浦と奥熊野秘境巡り③静八丁と谷瀬の吊り橋

①静八丁

丸山千枚田を見たのち、再び新宮にもどりR168をご五条方向へしばらく走り、熊野川と北山川が合流する当たりの志古の船乗り場からジェット船に乗ります。

静八丁は吉野熊野国立公園内の奈良県・三重県・和歌山県にまたがる国特別名勝の大峡谷で、北山川の流れは深い淵となり断崖絶壁が続き、四季それぞれの自然美とともにその美しさは古くから世に知られ、国の天然記念物に指定されています。

昔の筏から代わったプロペラは船長い間観光客に親しまれたものの騒音が激しく、ジェット船に改良されてからは時速40㎞で、志古から上静までを約2時間で往復します。

上流の奥瀞・下瀞は、コバルトブルーの清流に沿って巨岩・奇石が連続し、下流では流れは急になって、美しい森の間を蛇行しながら下ります。途中何十羽とも知れぬ鴛鴦の群れも私たちを迎えて、秘境の旅に興を添えてくれました。

志古の乗船場

しばらくは両岸は開ける

やがて両岸に奇岩が現れる

横縞の岩も

鴛鴦の群れが出迎え

ジェット船の白波

上静付近

先の水害ではこの橋まで水位が上がったとか

獅子岩・他にも名前の付いた巨岩・奇岩が多い

②谷瀬の吊り橋

R168をさらに北上し、十津川の谷瀬の吊り橋についたときは午後4時過ぎで薄暗く、風強く小雨まで

降ってきました。

40人が一時に渡りはじめた吊り橋は、川もから吹き上げる強い風も加わって、一段と揺れが大きく半分ほどの人が途中で引き返したなか、へっぴり腰で頑張って何とか対岸まで渡り切りました。

何回か渡ったことのあるこの橋ですが、足腰の弱った老体には、今まで感じたことのない恐怖心に耐えての渡橋となりました。

夕暮れの吊り橋

丸山千枚田を見たのち、再び新宮にもどりR168をご五条方向へしばらく走り、熊野川と北山川が合流する当たりの志古の船乗り場からジェット船に乗ります。

静八丁は吉野熊野国立公園内の奈良県・三重県・和歌山県にまたがる国特別名勝の大峡谷で、北山川の流れは深い淵となり断崖絶壁が続き、四季それぞれの自然美とともにその美しさは古くから世に知られ、国の天然記念物に指定されています。

昔の筏から代わったプロペラは船長い間観光客に親しまれたものの騒音が激しく、ジェット船に改良されてからは時速40㎞で、志古から上静までを約2時間で往復します。

上流の奥瀞・下瀞は、コバルトブルーの清流に沿って巨岩・奇石が連続し、下流では流れは急になって、美しい森の間を蛇行しながら下ります。途中何十羽とも知れぬ鴛鴦の群れも私たちを迎えて、秘境の旅に興を添えてくれました。

志古の乗船場

しばらくは両岸は開ける

やがて両岸に奇岩が現れる

横縞の岩も

鴛鴦の群れが出迎え

ジェット船の白波

上静付近

先の水害ではこの橋まで水位が上がったとか

獅子岩・他にも名前の付いた巨岩・奇岩が多い

②谷瀬の吊り橋

R168をさらに北上し、十津川の谷瀬の吊り橋についたときは午後4時過ぎで薄暗く、風強く小雨まで

降ってきました。

40人が一時に渡りはじめた吊り橋は、川もから吹き上げる強い風も加わって、一段と揺れが大きく半分ほどの人が途中で引き返したなか、へっぴり腰で頑張って何とか対岸まで渡り切りました。

何回か渡ったことのあるこの橋ですが、足腰の弱った老体には、今まで感じたことのない恐怖心に耐えての渡橋となりました。

夕暮れの吊り橋

Posted by むかご at

09:50

│Comments(0)

2015年11月29日

南紀勝浦と奥熊野秘境巡り② 熊野灘、丸山千枚田、赤木城跡

11月25日、ツアー第二日は奥熊野の秘境巡りです。

①七里御浜

勝浦から新宮を経て熊野市から紀宝町へ、熊野灘に面した七里御浜で休憩します。熊野古道伊勢路の一部をなすこの道は日本の渚百選、日本の白砂青松百選、二十一世紀に残したい日本の自然百選など数々の称号を持ちます。

七里御浜から熊野灘

②丸山千枚田

三重県熊野市紀和町にある丸山千枚田は、あまりにも僻地の故で、ゆきたいと思いなが今まで機会がなかった所です

この日、マイクロバスに乗り換えて林間を走り、展望台に立ったときは、夜来の雨も上がり、立ち上る霧の間に、朝日に照らされた千枚田が眼下に広がりました。

高低差160mの谷あいに千枚田の名の通り大小約1,340枚の棚田が重なります。

最も小さい田は3株しか植えられないのもあるとかで、機械化できないこの棚田を守るために、地元では保護条例を作ったり、棚田オーナー制を採用して広く外部のサポーターを募り、農村と都会の連帯を図ったりしているといいます。

日本の稲作文化の原点ともいうべきこの千枚田は、また後世に残してゆきたい日本の原風景そのものでした。

展望台から

中間展望台から

中間展望台から

③赤木城跡

丸山千枚田にほど近いところに、築城の名手藤堂高虎が築いた国指定史跡「赤木城跡」があります。

もう一つの天空の城ともいわれるこの赤木城址は天正16年(1588)、北山一揆を取り締まるための藤堂高虎が築城したもので、天正期の遺構を良好な姿で残しており近世城郭の原型を示しているとされています。

残念ながら、すでに朝霧が消え去って、幻のような天空の城は現出されませんでしたが、近くにこの城の築城のきっかけとなった北山一揆で立ち上がった多数の百姓の処刑場もあって、今は穏やかなこの奥熊野の僻地で生じた、過酷な歴史を思い起こさせる赤木城跡でした。

①七里御浜

勝浦から新宮を経て熊野市から紀宝町へ、熊野灘に面した七里御浜で休憩します。熊野古道伊勢路の一部をなすこの道は日本の渚百選、日本の白砂青松百選、二十一世紀に残したい日本の自然百選など数々の称号を持ちます。

七里御浜から熊野灘

②丸山千枚田

三重県熊野市紀和町にある丸山千枚田は、あまりにも僻地の故で、ゆきたいと思いなが今まで機会がなかった所です

この日、マイクロバスに乗り換えて林間を走り、展望台に立ったときは、夜来の雨も上がり、立ち上る霧の間に、朝日に照らされた千枚田が眼下に広がりました。

高低差160mの谷あいに千枚田の名の通り大小約1,340枚の棚田が重なります。

最も小さい田は3株しか植えられないのもあるとかで、機械化できないこの棚田を守るために、地元では保護条例を作ったり、棚田オーナー制を採用して広く外部のサポーターを募り、農村と都会の連帯を図ったりしているといいます。

日本の稲作文化の原点ともいうべきこの千枚田は、また後世に残してゆきたい日本の原風景そのものでした。

展望台から

中間展望台から

中間展望台から

③赤木城跡

丸山千枚田にほど近いところに、築城の名手藤堂高虎が築いた国指定史跡「赤木城跡」があります。

もう一つの天空の城ともいわれるこの赤木城址は天正16年(1588)、北山一揆を取り締まるための藤堂高虎が築城したもので、天正期の遺構を良好な姿で残しており近世城郭の原型を示しているとされています。

残念ながら、すでに朝霧が消え去って、幻のような天空の城は現出されませんでしたが、近くにこの城の築城のきっかけとなった北山一揆で立ち上がった多数の百姓の処刑場もあって、今は穏やかなこの奥熊野の僻地で生じた、過酷な歴史を思い起こさせる赤木城跡でした。

Posted by むかご at

09:19

│Comments(0)

2015年11月27日

南紀勝浦と奥熊野秘境巡り①潮岬、大門坂、忘帰洞

11月25~26日、国の「地域住民生活等緊急支援金」制度活用とかで1/2の助成をもらったふるさと割ツアー:南紀勝浦と奥熊野秘境巡りに参加しました。割安とあって申し込みが多く、あてにせずキャンセル待ちで申し込んでいたところ、催行一週間前になって、雨が少なくて瀞峡ジェット船の運航が中止となったことからかまとまったキャンセルがあったとかで連絡があり、何度も訪れた南紀ですが、奥熊野の丸山千枚田と那智大門坂の歩き、それに話に聞くホテル浦島の名物洞窟露天風呂「忘帰洞」も初めてでしたので瀞峡抜きを承知で参加することとしました。

◎潮岬

最初の訪問先は潮岬、観光タワー内での昼食はこれも話題の「近大マグロ御膳」一切れずつの大トロ、中トロ、赤身、せせりのお造りはなかなか結構でした。

潮岬灯台

◎熊野古道大門坂

那智へは今年の正月を含めて何回となく参詣していますが、高校生の時は別として、車やバスで行くようになってからは大門坂を登ることはありませんでしたが、今回のツアーでは珍しく大門坂歩きが組まれていました。

大門坂は世界文化遺産に含まれる熊野古道で、那智山麓から熊野三社へ参詣するための旧参道、全長約650m、杉の巨木と石段が続き、歴史の重みを感じさせます。

大門坂を上り詰めてからさらに熊野那智大社、青岸渡寺へ467段の表参道が続きますが、今回は時間の関係で省略しました。

大門坂前の標識

振ケ橋前の鳥居・俗界と霊界の境目の橋

入口の夫婦杉

巨木の杉並木と石段が続く

那智の滝遠望

◎ホテル浦島

泊はよく有名な勝浦のホテル浦島。港からわずか100mほど離れた島へ船で渡る全島ホテルといった風な巨大ホテルです。

中でも知られているのが本館にある「忘帰洞」という名の温泉で、ホテルによると海底が隆起した於泥岩層の破砕帯が熊野灘の荒い風波に浸食された間口25メートル・奥行50メートル・高さ15メートルの天然洞窟なり、洞窟の中に自然に温泉が湧出して熱い湯溜りとなり古くから沐浴に賞用されていたといいます。「忘帰洞」の名は、大正末期、紀州藩の徳川頼綸公が来遊して、「帰るのを忘れさせるほど心地よい」と誉めたのにちなむとされています。

太平洋に向かって開いた洞窟温泉は、太平洋低気圧の接近で、寄せる荒波が浴槽近くまで逆巻き、波の音が激しく洞窟内にこだまして、まぎれもなく忘れられない温泉の一つとなりました。

対岸から見るホテル浦島全景

◎潮岬

最初の訪問先は潮岬、観光タワー内での昼食はこれも話題の「近大マグロ御膳」一切れずつの大トロ、中トロ、赤身、せせりのお造りはなかなか結構でした。

潮岬灯台

◎熊野古道大門坂

那智へは今年の正月を含めて何回となく参詣していますが、高校生の時は別として、車やバスで行くようになってからは大門坂を登ることはありませんでしたが、今回のツアーでは珍しく大門坂歩きが組まれていました。

大門坂は世界文化遺産に含まれる熊野古道で、那智山麓から熊野三社へ参詣するための旧参道、全長約650m、杉の巨木と石段が続き、歴史の重みを感じさせます。

大門坂を上り詰めてからさらに熊野那智大社、青岸渡寺へ467段の表参道が続きますが、今回は時間の関係で省略しました。

大門坂前の標識

振ケ橋前の鳥居・俗界と霊界の境目の橋

入口の夫婦杉

巨木の杉並木と石段が続く

那智の滝遠望

◎ホテル浦島

泊はよく有名な勝浦のホテル浦島。港からわずか100mほど離れた島へ船で渡る全島ホテルといった風な巨大ホテルです。

中でも知られているのが本館にある「忘帰洞」という名の温泉で、ホテルによると海底が隆起した於泥岩層の破砕帯が熊野灘の荒い風波に浸食された間口25メートル・奥行50メートル・高さ15メートルの天然洞窟なり、洞窟の中に自然に温泉が湧出して熱い湯溜りとなり古くから沐浴に賞用されていたといいます。「忘帰洞」の名は、大正末期、紀州藩の徳川頼綸公が来遊して、「帰るのを忘れさせるほど心地よい」と誉めたのにちなむとされています。

太平洋に向かって開いた洞窟温泉は、太平洋低気圧の接近で、寄せる荒波が浴槽近くまで逆巻き、波の音が激しく洞窟内にこだまして、まぎれもなく忘れられない温泉の一つとなりました。

対岸から見るホテル浦島全景

Posted by むかご at

17:59

│Comments(0)

2015年11月24日

雨の橋立

人影も見えない雨の天の橋立

会社のOB会でのバスツアーで舞鶴の引揚記念館を見学のあと、海辺の料亭で昼食をとり、丹後一宮籠神社に参詣し、雨の中日本三大文殊の一つ知恩寺に参詣、開旋橋をわたり、天橋立をすこし散策しました。雨風の強いこの日は、さすがの日本三景の天橋立も人影もまばらです。

日本三大文殊「智恩寺」の山門「黄金閣

智恩寺本堂

雨に煙る天橋立

開旋橋が開くのを待つ人もいない

10年近く前、丹後半島で、ある団体が催す自然関係のイベントのスタッフとして3年間2泊3日で10回ほど当地方を走り回ったことがありますが、この雨では思い出に浸ることもならず、早々に退散ということになりました。

Posted by むかご at

10:01

│Comments(0)

2015年11月23日

ユネスコ世界記憶遺産「舞鶴引揚記念館」を訪ねる

引揚記念館正面

戦後70年を迎えた今年、ユネスコ世界記憶遺産に登録されたシベリア抑留と引き揚げ上下に関する資料を収蔵する「舞鶴引揚記念館」を訪ねました。

舞鶴は敗戦にともない主として旧ソ連や中国に抑留された約66万人の引揚者と1万6千人の遺骨を受け入れました。終戦時大陸に取り残された57万人がソ連へ送られそのうち47万人がシベリヤ各地などに抑留され、極寒の地で劣悪な居住条件の中で強制労働などに従事しつらく長い抑留生活を送りました。

引揚記念館ではシベリアでの抑留生活を語る資料をはじめ、引き揚げに関する模型や写真など約1万2千点の資料の全国から寄贈を受け、常設展示で1000点を超える展示を行っています。

ボランティアガイドの説明

抑留生活を物語展示

「白樺日記」紙の代わりに白樺の樹皮に書いた抑留日記

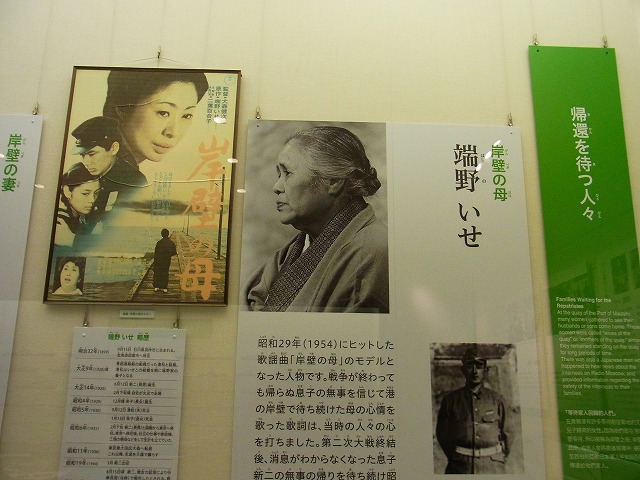

歌謡曲「岸壁の母」のモデルになった端野いせさん・その岸壁は現存せず、平成6年に復元された

世界記憶遺産の登録に関しては、ユネスコが数字的な確証もないまま中国の南京大虐殺の登録を認めたのは、文化遺産の政治利用として日本が遺憾の意を表しました。今回のシベリア抑留の資料の登録についてもロシアから苦情が出ましたが、すべて事実であること、政治外交に利用する明白な意図を有しない歴史上の事実であることで、中国、韓国などの一連の申し立てとはおのずから異なるものがあります。

引揚記念館では、展示のほかボランチアガイドさんの説明などもありますが、戦後70年を経たいま、戦時を体験した80歳より若い人々には、実感として受け止めるのは難しくなっていると思われます。

戦時の記憶の風化を防ぎ、再び戦争の悲劇を繰り返さないためにも、この引揚館の果たす役割の大きさを思わずにはいられません。

引揚館から雨に煙る舞鶴湾

Posted by むかご at

14:25

│Comments(0)

2015年11月21日

紅葉不作万博公園

紅葉する桜通り

万博公園でバーベキューパーティーのに先立って万博公園内を散歩しました。

茶室の紅葉

落葉進む欅林

日本庭園の秋

もみじ祭りが開かれている万博ですが、異常に気温が高い日が続いたいるためか、紅葉の具合は例年に比べて今一つのようです。

19日には大型施設のEXPOCITYが開場し、こちらの人気に押されるのか、あるいはおこぼれの来園者が増えるのか、何にしても当面は目を離せない万博周辺の人の動きとなりそうです。

Posted by むかご at

16:59

│Comments(0)

2015年11月19日

洞川散策:修験道(大峰信仰)の登山基地

天川村役場に車を置きみたらい渓谷遊歩道に入ったのが8時30分、7.2㎞を歩いて洞川についたのが11時15分、帰りのバスが12時32分、その後は2時間後というので、次発バスに乗るべく約1時間で洞川の街を散策することにしました。

洞川は古くから知られる修験道(大峰信仰)の登山基地で、大峰山寺を開いた役の行者の高弟「後鬼」の子孫の里ともいわれ、紀伊山地の霊場と参詣道が世界遺産に登録されて以来あらためて世間の注目をあつめる場所となっています。

バス停からほどなくのところにあるのが洞川八幡宮、天智天皇の6年(667)役の小角が大峰入山に当たり守護と祈誓成就のために開いたとされる泥川地区の守護神です。

洞川八幡宮

龍泉寺は大峰山の開祖役行者によって草創された名刹で、全国修験道の根本道場として登山者が必ず訪れる真言宗の寺です。境内に「龍の口」から湧き出る水をたたえた水行場があります。

八大竜王寺の額が架かる門

水行場・背後の龍の口から清水が湧き出る

境内のあちこちに各地からの大峰登山講の登山記念の石碑が立ち並びます。

立ち並ぶ大峰登山記念碑

山上川沿いにいくつも架かる赤い橋の一つを渡ると左岸は洞川温泉街があり、旅館や商店がたちならび、大峰山登山口に通じます。

9月23日の大峰山寺の戸閉式もすぎ、修験者の姿こそ見えませんが、街には大峰登山者を泊める古くからの宿が並び、有名な陀羅尼助や修験者向けの衣装や用具を商う店などもあっていかにも洞川らしい風情を醸しています。

洞川名物陀羅尼助の店

珍しく修験者用品の店が開いていた

珍しく修験者用品の店が開いていた

早朝5時半に家を出てのみたらい・洞川探訪も早起きのおかげで、はやばやと帰途につくことができ三文の得を味わっていました。

洞川は古くから知られる修験道(大峰信仰)の登山基地で、大峰山寺を開いた役の行者の高弟「後鬼」の子孫の里ともいわれ、紀伊山地の霊場と参詣道が世界遺産に登録されて以来あらためて世間の注目をあつめる場所となっています。

バス停からほどなくのところにあるのが洞川八幡宮、天智天皇の6年(667)役の小角が大峰入山に当たり守護と祈誓成就のために開いたとされる泥川地区の守護神です。

洞川八幡宮

龍泉寺は大峰山の開祖役行者によって草創された名刹で、全国修験道の根本道場として登山者が必ず訪れる真言宗の寺です。境内に「龍の口」から湧き出る水をたたえた水行場があります。

八大竜王寺の額が架かる門

水行場・背後の龍の口から清水が湧き出る

境内のあちこちに各地からの大峰登山講の登山記念の石碑が立ち並びます。

立ち並ぶ大峰登山記念碑

山上川沿いにいくつも架かる赤い橋の一つを渡ると左岸は洞川温泉街があり、旅館や商店がたちならび、大峰山登山口に通じます。

9月23日の大峰山寺の戸閉式もすぎ、修験者の姿こそ見えませんが、街には大峰登山者を泊める古くからの宿が並び、有名な陀羅尼助や修験者向けの衣装や用具を商う店などもあっていかにも洞川らしい風情を醸しています。

洞川名物陀羅尼助の店

珍しく修験者用品の店が開いていた

珍しく修験者用品の店が開いていた早朝5時半に家を出てのみたらい・洞川探訪も早起きのおかげで、はやばやと帰途につくことができ三文の得を味わっていました。

Posted by むかご at

15:12

│Comments(0)

2015年11月17日

みたらい渓谷を歩く

みたらい渓谷ハイキングコースの出発点・天川村役場前

11月6日、奈良県吉野郡天川村のみたらい渓谷を歩きました。

しばし吉野杉の道

やがて赤い橋

道を覆う巨石

休憩ポイントも近い

岩塊のコースに入る

標高602mの天川川合の村役場に車を停め、天の川沿いの整備されたハイキング道をたどり、道々の紅葉と連続する滝を眺めながら全長7.4㎞を大峰山登山のベースの洞川まで歩くコースです。

ほぼ平坦な林間の道を50分ほど歩くと、絶景ポイントのいわれる滝と吊橋の(哀伝橋)に至ります。

ここから天の川を離れ山上川沿いに高度を上げながら洞川に向かいます。

みたらいを代表する滝

渓谷に架かる哀伝橋

哀伝橋から

巨石や樹幹の間に大小の滝が見え隠れし、少々しんどいながらも快適な上り坂を歩きます。

光の滝

やがてコースはいったんバス道路にでて、しばらくすると再び車道から離れ林間の道に入ります。

かすかに車道を通る車の音が聞こえる平坦な道をあること、洞川の集落が見え始め、洞川温泉の真横がハイキングコースの終点です

写真を撮りながらの所要時間は3時間弱、標高差200m強のみたらい渓谷ハイキングコースは、何年か前に歩いた時よりはずいぶんタフで、いやが応でも足腰の衰えを感じさせられました。

それでも終わってみると、これくらいならまだまだいけそうだなどと思ったりして、ある種の体力測定になった感じでした。

Posted by むかご at

16:01

│Comments(0)

2015年11月14日

洛北雲ケ畑の秋

岩屋橋付近の紅葉①

岩屋橋付近の紅葉②

11月7日、洛北雲ケ畑へ植物観察を兼ねたハイキングに参加しました。

京都市中心から40分ほどの雲ケ畑は鴨川の源流ともいわれ、歴史の古い集落となっています。

バス終点の岩屋橋付近の紅葉が真っ盛りです。

足をのばして足谷の山に入ると、木々が赤や黄色の様々にもみじして、人里の楓とは趣の異なる秋の景色を現出していました。

Posted by むかご at

13:56

│Comments(0)

2015年11月10日

秋色・出灰界隈

6日、高槻北部出沿いの道を歩いてきました。

GPSで標高270mと出る出灰では、川沿いのカエデが紅葉し、山の雑木林も色づきはじめています。

何という品種なのか満開の桜が、秋の山と不思議な取り合わせで珍しい景色をつくっていました。

Posted by むかご at

16:29

│Comments(0)

2015年11月09日

比良山麓に思う

旧ロープウエイ駅付近

湖西北比良町に住む知人の案内で比良山麓を歩きました。住宅や別荘が増えていますが、いまなお自然林が多く快適な林間遊歩を楽しめます。

湖西道路をくぐってしばらく比良山に向かって登ると、今では徒歩による比良登山口になっている旧比良ロープウエイの跡地に至ります。1962年に開業したこのロープウエイは、比良への登山客やスキー客で賑わいましたが、時代の変遷に伴い2004年に廃業します。いまでは駅の痕跡はほとんどなくなり、登山バスの終点となっていて、登山路の標識だけが立っています。

イン谷から北比良方面

60年ほども前、土曜日の勤めを終えて夜の江若鉄道(当時まだJR湖西線はなかった)に乗り、山麓の比良山の家に一泊して、北比良峠から、カナクソ峠、鳥谷山、比良岳、打見山、蓬莱山への最初の比良登山は、若かったとはいえすべて自分の足で歩いただけに、その後何回も登った文明の利器を使った比良登山にはない思い出深いものでした。鉄道、ロープウエイの開業と廃業など60年間の時の流れと、わが身の来し方を顧みた比良山麓でした。

山麓から見える比良堂満岳(1057

Posted by むかご at

09:57

│Comments(0)

2015年11月08日

近江八幡市を訪ねる

何回目かの近江八幡へグループで行ってきました。

快晴に恵まれての近江八幡は、結局曾遊の場所の再訪となりましたが、今回は宿泊とあって、奮発した近江牛会席料理は、期待以上にふんだんに近江牛を使っていて、最近食の細った老体には多すぎて完食とはゆかなかったのは残念でした。

日牟礼八幡宮

八幡宮本殿

豪商の家並みが続く町

時代劇のロケ地八幡堀

八幡山から長命寺山方面

休暇村の朝、前方沖島、背景に比良山系

快晴に恵まれての近江八幡は、結局曾遊の場所の再訪となりましたが、今回は宿泊とあって、奮発した近江牛会席料理は、期待以上にふんだんに近江牛を使っていて、最近食の細った老体には多すぎて完食とはゆかなかったのは残念でした。

日牟礼八幡宮

八幡宮本殿

豪商の家並みが続く町

時代劇のロケ地八幡堀

八幡山から長命寺山方面

休暇村の朝、前方沖島、背景に比良山系

Posted by むかご at

14:44

│Comments(0)

2015年11月02日

安くても楽しければよい

キリンビールのシンボルに隠されていた「キ・リ・ン」の文字

キリンビールのシンボルに隠されていた「キ・リ・ン」の文字地域の老人クラブのバスツアーに参加しました。

行き先はキリンビール工場の試飲付き工場見学、最近人気があるという「めんたいパーク」なる所でした。

何回か行ったことがあるキリンビールは、その都度様子が変わっていて、試飲も3杯、消費者PRに力を入れていることがよくわかります。

新しくできた「めんたいパーク」は、最近旅行会社のツアーにも織り込まれているとのことでしたが、工場見学もなく、パークは子供むけの遊園地状のものとかで入場せず、結局明太子の買い物のだけという始末でした。

2ケ所とも無料ですましたバスツアーですが、行き先はどこであれ、おしゃべりや車内でのカラオケなどでおおいに楽しんだのは、地域の仲間ならではのことでした。

売店だけだった「めんたいパーク」

売店だけだった「めんたいパーク」Posted by むかご at

09:26

│Comments(0)

大阪ブログポータル オオサカジン

大阪ブログポータル オオサカジン