2019年08月29日

志賀高原ショートステイ4日間の旅第4日 善光寺

志賀高原ショートステイ4日間の旅最終日は善光寺立ち寄りです。

『善光寺縁起』によれば、御本尊の一光三尊阿弥陀如来は、インドから朝鮮半島百済国へとお渡りになり、欽明天皇十三年(552年)、仏教伝来の折りに百済から日本へ伝えられた日本最古の仏像といわれています。この仏像は、仏教の受容を巡っての崇仏・廃仏論争の最中、廃仏派の物部氏によって難波の堀江へと打ち捨てられました。後に、信濃国司の従者として都に上った本田善光が信濃の国へとお連れし、はじめは今の長野県飯田市でお祀りされ(元善光寺)、後に皇極天皇元年(642年)現在の地に遷座しました。皇極天皇三年(644年)には勅願により伽藍が造営され、本田善光の名を取って「善光寺」と名付けられました。創建以来十数回の火災に遭いましたが、その度ごとに、民衆の信仰心によって復興され、護持されてきました。

阿弥陀様が発見された難波の堀江とは、いま大阪市立中央図書館の近く西区北堀江にある和光寺、通称阿弥陀が池だつたと伝わります。

善光寺山門(三門)に掲げられた「善光寺」の扁額は輪王寺宮筆とされ、通称「鳩字の額」と呼ばれており、3文字の中に鳩が5羽隠されているといいます。更に「善」の一字が牛の顔に見えると言われ、「牛に引かれて善光寺参り」の信仰を物語っているといわれています。

牛にひかれないでも何回も参詣した善光寺ですが、一行25名のうち3人が初めてだというのには、メンバーがすべて中高年だっただけに少し驚きでした。

山門

畳3枚分ほどもあるという山門の扁額

本堂

山門の右前に享保七年(1722年)に善光寺聖・法誉円信が全国から喜捨を集めて造立したという延命地蔵尊があります。

江戸の大火を出したといわれる八百屋お七の霊を慰めたものという伝承が伝えられているため、俗に「八百屋お七のぬれ仏」とも呼ばれています。珍しくあきらかな女形の仏像です。

八百屋お七のぬれ仏

善光寺の特徴は、特定の宗派に属することなく、また昔より広く女人の信仰を集めたことにあるといいます。

言葉に従って本堂では、般若心経と光明真言、あわせて真言宗の称名南無大師遍照金剛を唱えてお参りをさせていただきました。

午前10比較的閑散だった仲見世通り

志賀高原ショートステイ4日間の旅、トレッキング予定の第2日こそ終日雨にたたられましたが、その他はなんとか天気も保ち、まずまずの首尾でした。往復に時間がかかったのはやむを得ないとして、同じホテルでの3連泊は年寄りにはありがたい行程でした。

『善光寺縁起』によれば、御本尊の一光三尊阿弥陀如来は、インドから朝鮮半島百済国へとお渡りになり、欽明天皇十三年(552年)、仏教伝来の折りに百済から日本へ伝えられた日本最古の仏像といわれています。この仏像は、仏教の受容を巡っての崇仏・廃仏論争の最中、廃仏派の物部氏によって難波の堀江へと打ち捨てられました。後に、信濃国司の従者として都に上った本田善光が信濃の国へとお連れし、はじめは今の長野県飯田市でお祀りされ(元善光寺)、後に皇極天皇元年(642年)現在の地に遷座しました。皇極天皇三年(644年)には勅願により伽藍が造営され、本田善光の名を取って「善光寺」と名付けられました。創建以来十数回の火災に遭いましたが、その度ごとに、民衆の信仰心によって復興され、護持されてきました。

阿弥陀様が発見された難波の堀江とは、いま大阪市立中央図書館の近く西区北堀江にある和光寺、通称阿弥陀が池だつたと伝わります。

善光寺山門(三門)に掲げられた「善光寺」の扁額は輪王寺宮筆とされ、通称「鳩字の額」と呼ばれており、3文字の中に鳩が5羽隠されているといいます。更に「善」の一字が牛の顔に見えると言われ、「牛に引かれて善光寺参り」の信仰を物語っているといわれています。

牛にひかれないでも何回も参詣した善光寺ですが、一行25名のうち3人が初めてだというのには、メンバーがすべて中高年だっただけに少し驚きでした。

山門

畳3枚分ほどもあるという山門の扁額

本堂

山門の右前に享保七年(1722年)に善光寺聖・法誉円信が全国から喜捨を集めて造立したという延命地蔵尊があります。

江戸の大火を出したといわれる八百屋お七の霊を慰めたものという伝承が伝えられているため、俗に「八百屋お七のぬれ仏」とも呼ばれています。珍しくあきらかな女形の仏像です。

八百屋お七のぬれ仏

善光寺の特徴は、特定の宗派に属することなく、また昔より広く女人の信仰を集めたことにあるといいます。

言葉に従って本堂では、般若心経と光明真言、あわせて真言宗の称名南無大師遍照金剛を唱えてお参りをさせていただきました。

午前10比較的閑散だった仲見世通り

志賀高原ショートステイ4日間の旅、トレッキング予定の第2日こそ終日雨にたたられましたが、その他はなんとか天気も保ち、まずまずの首尾でした。往復に時間がかかったのはやむを得ないとして、同じホテルでの3連泊は年寄りにはありがたい行程でした。

Posted by むかご at

11:37

│Comments(3)

2019年08月28日

志賀高原ショートステイ4日間の旅第3日横手山・草津・旧軽井沢

8月23日、賀高原ショートステイ4日間の旅第3日は、志賀高原バスの一日券で高原のあちこちを散策する予定でしたが、この日も予報は雨とのことで、急遽オプションの横手山・草津・旧軽井沢のバスツアーに変更しました。

霧のなかをホテルを出発し、しばらくして横手山ドライブインからカーレーターとリフトを乗り継いで横手山(2307m)の頂上へ着いた頃、下から吹き上がる強い風とともに霧も切れて、急に視界が開け、志賀高原の山々が現れました。

横手山リフトより霧晴れる志賀高原展望

ドライブウエイからは「のぞき」と称す展望台があり、複雑な地形をもつ高原の景色を見下ろすことができます。

”のぞき”の展望

車窓から、2018年1月23日に爆発し、犠牲者を出した白根山が白煙を出しているのが見えます。安全確保のための規制がかかっていて、今日は草津へのドライブは遠回りのコースです。

白煙あがる白根山

”草津よいとこ一度はおいで”の草津温泉は、去年11月に宿泊したばかりですが、今回は滞在1時間半だけ、昼食をとって湯畑の近くを散策しただけで時間でした。

湯の花(硫黄)を採集するという場所というので湯畑の名があるそうです。前回は夜の見学でライトアップが幻想的でしたが、昼は昼でまた異なる景色でした。

長さ10mの湯樋を並べて湯温を下げる

噴出する温泉は4000L/分

参考湯畑の夜景 2018.11.6記事

2時過ぎ、1時間30分の旧軽井沢散策が始まります。添乗員からもらったマップは旧軽井沢銀座通りを中心としたものでしたが、銀座通りそのものは変哲もない商店街といった感じで、それほど興味をひくものでもないので、”銀ブラ”はそこそこにして、本通りを少し外れて上皇、上皇后出会いの場所、軽井沢会テニスコートを外から覗きました。その日は無人でしたが、写真や映像で何回も見た若き日のご夫妻が談笑されておられたベンチが正面に見えました。上皇ご夫妻は前日22日、ご静養のため軽井沢に入られ、25日にはこのテニスコートにおいでになり、昔を懐かしまれたという新聞記事が出ていました。

軽井沢会テニスコート

テニスコートからしばらく歩いて有名な万平ホテルでへ行き、お茶でもと申し込みましたが、45分待ちとのこと、時間が足りないので断念し、帰り路で少し入ったところに室生犀星旧宅があり、その隣にカフェもあると聞いて立ち寄りました。

今は軽井沢町の管理になっているという室生犀星旧宅は、自由に参観でき、犀星の娘の朝子さんや杏っ子の名前などを出して質問すると、犀星に詳しい人物と思ったのか、案内の女性がいろいろ親切に説明してくれました。この旧宅は令和元年7月に大改修し、そのとき解体した杮(こけら)葺きのサワラで作った杮板を見学記念にと貰って帰りました。昔の杮葺きは真新しい銅葺きに変わっていました。

室生犀星旧邸

苔が美しい客人邸

見学記念に頂いた旧邸の杮板

令和元年7月室生犀星記念館改修記念杮板とある

お茶をしたカフェは雰囲気もよく静かなたたずまいで、コーヒーもケーキも結構でしたが、ここでも時間に追われてゆっくりできなかったのは残念でした。

霧のなかをホテルを出発し、しばらくして横手山ドライブインからカーレーターとリフトを乗り継いで横手山(2307m)の頂上へ着いた頃、下から吹き上がる強い風とともに霧も切れて、急に視界が開け、志賀高原の山々が現れました。

横手山リフトより霧晴れる志賀高原展望

ドライブウエイからは「のぞき」と称す展望台があり、複雑な地形をもつ高原の景色を見下ろすことができます。

”のぞき”の展望

車窓から、2018年1月23日に爆発し、犠牲者を出した白根山が白煙を出しているのが見えます。安全確保のための規制がかかっていて、今日は草津へのドライブは遠回りのコースです。

白煙あがる白根山

”草津よいとこ一度はおいで”の草津温泉は、去年11月に宿泊したばかりですが、今回は滞在1時間半だけ、昼食をとって湯畑の近くを散策しただけで時間でした。

湯の花(硫黄)を採集するという場所というので湯畑の名があるそうです。前回は夜の見学でライトアップが幻想的でしたが、昼は昼でまた異なる景色でした。

長さ10mの湯樋を並べて湯温を下げる

噴出する温泉は4000L/分

2時過ぎ、1時間30分の旧軽井沢散策が始まります。添乗員からもらったマップは旧軽井沢銀座通りを中心としたものでしたが、銀座通りそのものは変哲もない商店街といった感じで、それほど興味をひくものでもないので、”銀ブラ”はそこそこにして、本通りを少し外れて上皇、上皇后出会いの場所、軽井沢会テニスコートを外から覗きました。その日は無人でしたが、写真や映像で何回も見た若き日のご夫妻が談笑されておられたベンチが正面に見えました。上皇ご夫妻は前日22日、ご静養のため軽井沢に入られ、25日にはこのテニスコートにおいでになり、昔を懐かしまれたという新聞記事が出ていました。

軽井沢会テニスコート

テニスコートからしばらく歩いて有名な万平ホテルでへ行き、お茶でもと申し込みましたが、45分待ちとのこと、時間が足りないので断念し、帰り路で少し入ったところに室生犀星旧宅があり、その隣にカフェもあると聞いて立ち寄りました。

今は軽井沢町の管理になっているという室生犀星旧宅は、自由に参観でき、犀星の娘の朝子さんや杏っ子の名前などを出して質問すると、犀星に詳しい人物と思ったのか、案内の女性がいろいろ親切に説明してくれました。この旧宅は令和元年7月に大改修し、そのとき解体した杮(こけら)葺きのサワラで作った杮板を見学記念にと貰って帰りました。昔の杮葺きは真新しい銅葺きに変わっていました。

室生犀星旧邸

苔が美しい客人邸

見学記念に頂いた旧邸の杮板

令和元年7月室生犀星記念館改修記念杮板とある

お茶をしたカフェは雰囲気もよく静かなたたずまいで、コーヒーもケーキも結構でしたが、ここでも時間に追われてゆっくりできなかったのは残念でした。

Posted by むかご at

07:49

│Comments(0)

2019年08月27日

志賀高原ショートステイ4日間の旅第2日 志賀高原トレッキング

志賀高原ショートステイ4日間の旅のメインコースは全行程9.37㎞、全行程5時間というトレッキングのはずでした。

ところが予定していた第2日は、終日雨との予報。トレッキングガイドの意見で、安全第一を考えて、予定コースを変更・短縮して、高低差が少ない下り主体の三角池(みすまいけ)から、信州大学自然教育園までの半日コースとなりました。

志賀高原は、1千万年前の海底火山活動によるマグマ上昇により形成された島が土台となり、5百万年前再び火山活動が活発になり、大量に溶岩が噴出して、横手山、岩菅山などが誕生、さらに20万年前3度目の大規模火山活動の噴火により、志賀山、白根山、笠ヶ岳などが誕生します。志賀高原はこれら激しい火山活動の繰り返しにより多くの火口や湖沼群、高層湿原などが生まれ、いまに見る変化に富んだ地形を形成しています。

一行25名は三角池を起点として、雨の中、自然林の中を歩いて、いくつかの池巡りです。予想通り雨が激しく、昼前で切り上げ、用意した昼食はホテルで、という欲求不満が残るトレッキングとなりました。

標高1630mにある三角池。志賀高原には大小約70個の池が点在する

雨の中を行く一行

上の小池

コース内の木道

子供が名付けたという「ゾウさんの木」あちこちで見られる倒木更新の例

珍しいヒカリゴケ

霧の長池

かすむダケカンバの林

ホテルの部屋でぼんやり時間を過ごし、3時過ぎに雨が小やみなったのを見て、案内書にあるホテル近くの「せせらぎの道」という遊歩道を歩こうとフロントに尋ねると、あそこはクマ出没で通れなくなっているはずとのこと、とにかく行ってみようと出かけると、やはり通行禁止となっていました。

遊歩道はあきらめて、並行する自動車道をあるき、隣接する一の瀬温泉まで片道約1時間かけて路傍の草木を観察しながら歩き、欲求不満をいくらかでも解消することができました。

午後3時半雨あがる(ホテル前から)

さすがにこの道は通れない

ところが予定していた第2日は、終日雨との予報。トレッキングガイドの意見で、安全第一を考えて、予定コースを変更・短縮して、高低差が少ない下り主体の三角池(みすまいけ)から、信州大学自然教育園までの半日コースとなりました。

志賀高原は、1千万年前の海底火山活動によるマグマ上昇により形成された島が土台となり、5百万年前再び火山活動が活発になり、大量に溶岩が噴出して、横手山、岩菅山などが誕生、さらに20万年前3度目の大規模火山活動の噴火により、志賀山、白根山、笠ヶ岳などが誕生します。志賀高原はこれら激しい火山活動の繰り返しにより多くの火口や湖沼群、高層湿原などが生まれ、いまに見る変化に富んだ地形を形成しています。

一行25名は三角池を起点として、雨の中、自然林の中を歩いて、いくつかの池巡りです。予想通り雨が激しく、昼前で切り上げ、用意した昼食はホテルで、という欲求不満が残るトレッキングとなりました。

標高1630mにある三角池。志賀高原には大小約70個の池が点在する

雨の中を行く一行

上の小池

コース内の木道

子供が名付けたという「ゾウさんの木」あちこちで見られる倒木更新の例

珍しいヒカリゴケ

霧の長池

かすむダケカンバの林

ホテルの部屋でぼんやり時間を過ごし、3時過ぎに雨が小やみなったのを見て、案内書にあるホテル近くの「せせらぎの道」という遊歩道を歩こうとフロントに尋ねると、あそこはクマ出没で通れなくなっているはずとのこと、とにかく行ってみようと出かけると、やはり通行禁止となっていました。

遊歩道はあきらめて、並行する自動車道をあるき、隣接する一の瀬温泉まで片道約1時間かけて路傍の草木を観察しながら歩き、欲求不満をいくらかでも解消することができました。

午後3時半雨あがる(ホテル前から)

さすがにこの道は通れない

Posted by むかご at

09:21

│Comments(0)

2019年08月26日

志賀高原ショートステイ4日間の旅第1日 小布施

8月21日、志賀高原ショートステイ4日間の旅というツアーに参加しました。

全国的に秋雨前線が停滞するとの予報の中での旅立ちです。

梓川SAから見る有明山(2268m)、背後の燕岳など北アルプスの山脈は雲の中

名神、中央道、長野道と走り継いで、最初の立ち寄り地北信州小布施に着いたのは、すでに午後4時半でした。

近くの飯綱高原に知人のペンションがあって、何回か訪れたことのある小布施の町は「栗と北斎と花の町」が売り物です。

地元の豪商に招かれた葛飾北斎は天保13年82歳の時と、85歳の時に再度この町を訪れます。町にある北斎館には、長野県宝に指定された2基の祭屋台が展示されており、 この祭屋台描かれた北斎筆の『龍と鳳凰』、男波・女波と称される『怒濤』の二枚の天井絵が有名ですが、2017年秋あべのハルカスでの北斎展にも展示されたのを見たあとなので、こちらの入館はパスし、いかにも古い町らしい路地を通り抜けて、地元出身の日本画家中島千波の作品を中心とする「おぶせミュージアム中島千波館」を見学しました。

古い路地道、左は北斎を招いた土地の豪商・豪農高井鴻山の旧邸

町家の前には小布施名物栗の実が実る

マンホールも北斎描く「怒涛」

おぶせミュージアム中島千波館の外庭

全国的に秋雨前線が停滞するとの予報の中での旅立ちです。

梓川SAから見る有明山(2268m)、背後の燕岳など北アルプスの山脈は雲の中

名神、中央道、長野道と走り継いで、最初の立ち寄り地北信州小布施に着いたのは、すでに午後4時半でした。

近くの飯綱高原に知人のペンションがあって、何回か訪れたことのある小布施の町は「栗と北斎と花の町」が売り物です。

地元の豪商に招かれた葛飾北斎は天保13年82歳の時と、85歳の時に再度この町を訪れます。町にある北斎館には、長野県宝に指定された2基の祭屋台が展示されており、 この祭屋台描かれた北斎筆の『龍と鳳凰』、男波・女波と称される『怒濤』の二枚の天井絵が有名ですが、2017年秋あべのハルカスでの北斎展にも展示されたのを見たあとなので、こちらの入館はパスし、いかにも古い町らしい路地を通り抜けて、地元出身の日本画家中島千波の作品を中心とする「おぶせミュージアム中島千波館」を見学しました。

古い路地道、左は北斎を招いた土地の豪商・豪農高井鴻山の旧邸

町家の前には小布施名物栗の実が実る

マンホールも北斎描く「怒涛」

おぶせミュージアム中島千波館の外庭

Posted by むかご at

15:21

│Comments(0)

2019年08月14日

京の奥座敷貴船と古事の森

参道の石段

東京の孫娘母子が帰ってきて、嵐山へ行きたいというのに、平地は暑いのでと勘弁してもらい、京の奥座敷,水の神様貴船神社を訪れました。

貴船まで行くとさすがに山と貴船川の冷気で渡る風も涼しく、ずいぶん過ごしやくなっています。

外人を含めた参拝客で、本殿正面からの拝礼には長い列ができており、並ぶ必要がない少し外れた角度からの参拝です。

貴船神社本宮からさらに貴船川沿いに上流へ、結社(中社)から奥宮へ足をなばしました。賑わっている貴船本宮とちがい奥宮まで詣でる人は少なく、しずもりかえっています。

結社:瓊瓊杵尊に袖にされた磐長姫尊が立場を変えて縁結びの神となって祀られている。

奥宮への参道

奥宮の神門:奥にある奥宮境内は人もまばら

奥社まで行ったのには、参拝のほかに理由がありました。

作家の故立松和平氏の提唱を受け、国民参加による木の文化の継承、特に社寺等の歴史的建造物の修復に必要なヒノキの良材が不足しているので、この生産に貢献する森林づくり活動を推進するため森づくり「古事の森」運動が始まりました。数百年先を夢見る壮大なロマンづくりです。2002年貴船奥宮近くの鞍馬国有林で、自分も共鳴してこの運動に参加し、立松和平さんや時の林野庁長官などともに、檜の苗を各自10本ほど植えました。この思い出の場所を再見したいという気持ちがあったからです。今回は時間の関係で植えた場所までは行けませんでしたが、植えてから10数年、自分が植えた苗木が無事育っているのか気にはなりますが、なにぶん何百年も未来のこと、幾度も間伐や選抜がされるはずですので、自分が植えた苗が生き残る可能性はゼロに近く、ロマンはロマンで終わるという話です。

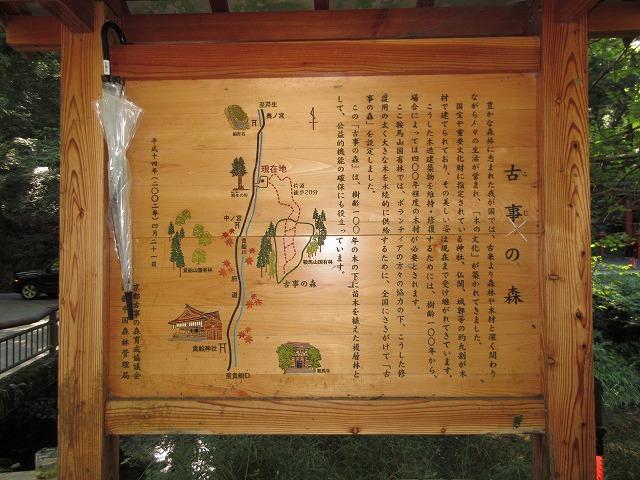

「古事の森」の案内板

貴船名物の川床で食事を楽しむ人々をみながら夕刻下山しました。

川床をたのしむ人々t

Posted by むかご at

14:58

│Comments(0)

2019年08月11日

高野山弁天岳に登る

延長ハイキングの起点女人堂

前回記事で南海極楽橋駅から高野山女人堂まで歩いたのは、あるグループの植物観察コースの下見でした。

8月9日、本番で同じコースを歩いて女人堂に着いたのが予定より1時間も早かったので、有志を募って弁天岳(943m)を経て高野の玄関大門まで歩くことにしました。

女人堂からの登りはかなり厳しく音をあげそうでしたが、弁天岳頂上の祠を過ぎてからは、道も整備されていて快適な下りとなりました。

初めあるく道筋にはシコクママコナ、ヤマサギソウ、ナンキンナナンカマド、ミヤマシグレ、オオカメノキなど亜高山系の植物も見られて、思いがけない豊かな植生に疲れも吹っ飛ぶ感じとともに、とみに衰える脚力にいささか自信をとりもどすこともできた延べ6時間弱のハイキングでした。

弁天岳の頂上に立つ弁財天の祠

弁天岳から紀の川方面の展望

道端のミヤマシグレの実も色づいて早くも秋の気配

終点の大門・所要時間1時間45分

Posted by むかご at

09:11

│Comments(0)

大阪ブログポータル オオサカジン

大阪ブログポータル オオサカジン